技术科普|从基因组到育种策略

图1 育种过程

育种的核心在于发现或创造新的遗传变异,并通过有效的选择手段将其应用于育种改良。遗传变异是育种的物质基础,而如何选择变异则是实现育种目标的关键环节。随着基因组学、分子生物学、大数据科学尤其是人工智能领域的迅速发展,大大提高了育种效率和准确性。

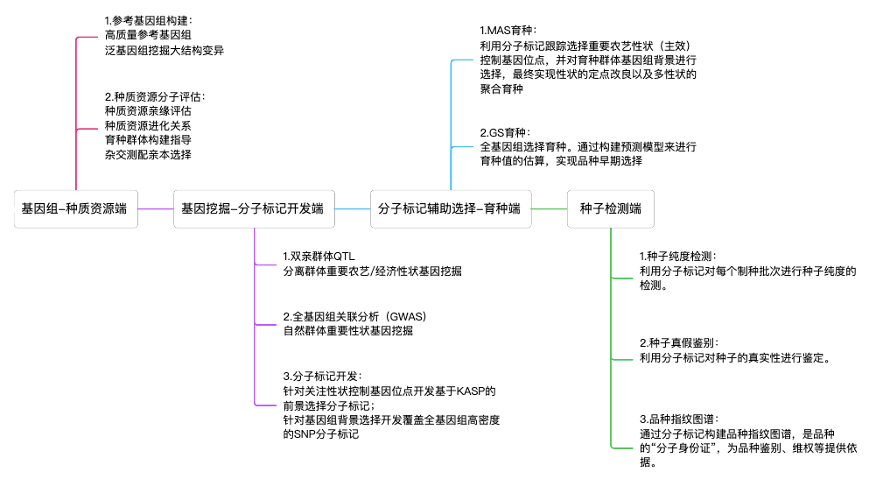

基因组技术在育种中的应用:

图2 基因组-基因挖掘-分子育种的育种体系

一、基因组 - 种质资源端

1、参考基因组构建

参考基因组提供了全面了解物种遗传信息的基础。通过对种质资源进行基因组测序,我们可以鉴定出大量与重要农艺性状相关的基因和变异位点。这些信息不仅有助于我们更好地理解作物的遗传多样性,还为种质资源的保护和利用提供了科学依据。

以小麦为例,近日,中国春小麦基因组的近完整组装(CS-CAU),几乎填补了此前基因组中所有的空白区域,为小麦遗传改良和基础研究提供了关键资源[1]。

同样在2024年,张学勇等研究团队在Nature上发表了小麦泛基因组,成功解读了小麦广泛环境适应性和品质形成背后的“基因密码”,揭示了不同小麦品种间丰富结构变异,反映了小麦基因组高度的可塑性,为智能设计育种提供重要基因组支撑和理论指导[2]。

图3 小麦泛基因组[2]

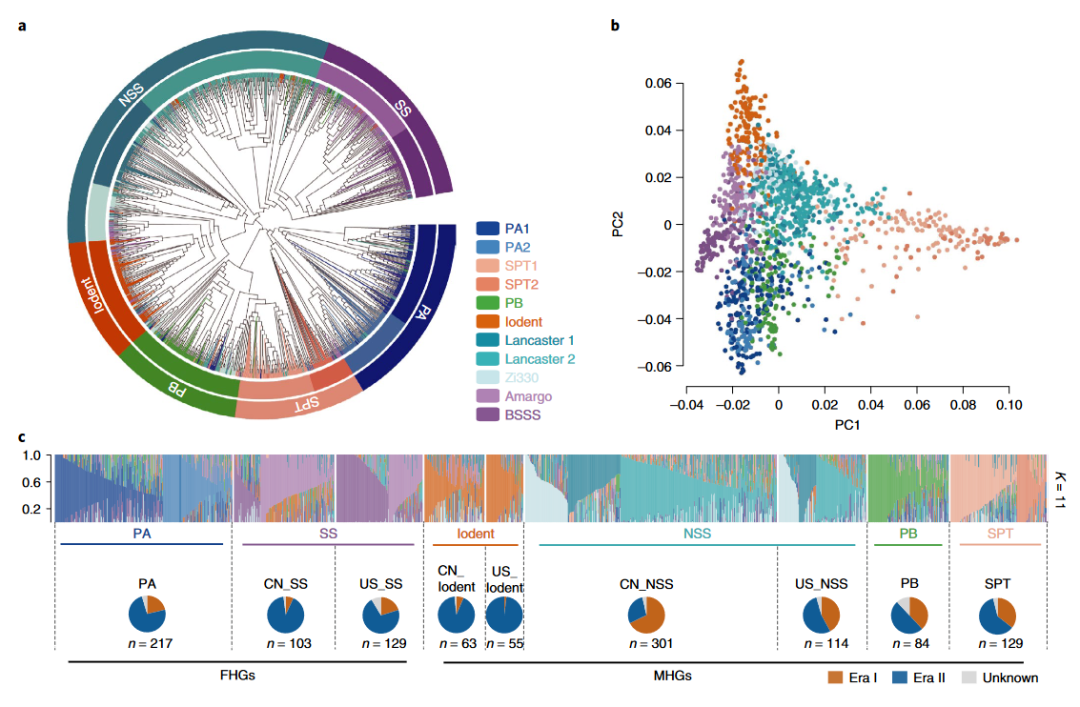

2、种质资源分子评估

种质资源的分子评估是现代育种中不可或缺的环节,通过分子层面解析种质资源间的亲缘关系和进化关系,能够为群体构建以及杂交测配亲本组合选择提供科学依据。

例如,利用全基因组重测序技术对杂交种亲本系或自交系进行全基因组SNP标记鉴定,分析其群体结构,估算遗传距离,划分杂种优势群,分析杂种优势模式。杂种优势群的划分对于拓宽亲本间遗传基础、提高育种效率,培育突破性新品种具有重要的指导作用。

图4 玉米种质资源的杂种优势群划分[3]

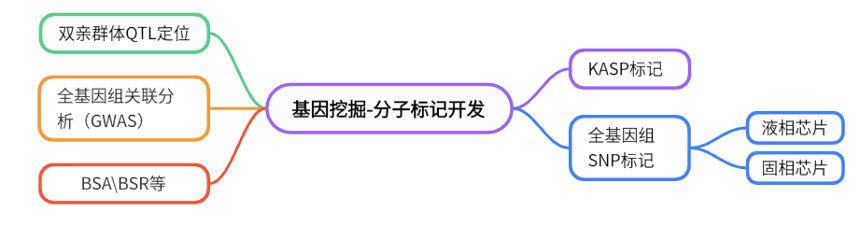

二、基因挖掘 - 分子标记开发端

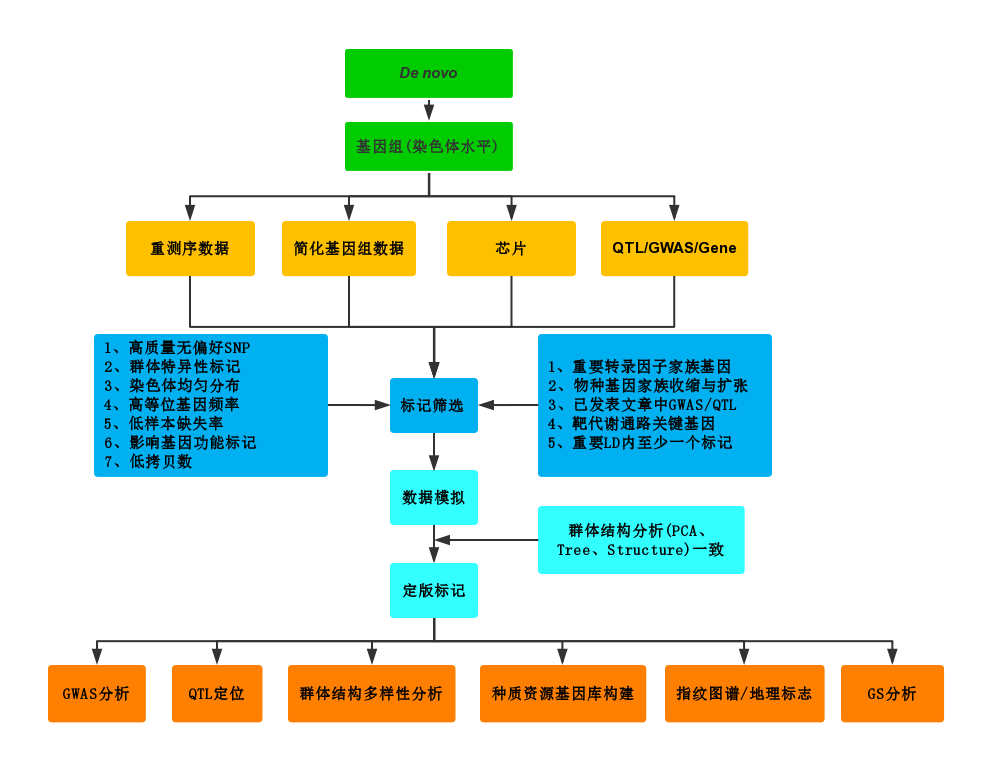

通过对基因组数据的分析,我们可以挖掘出与目标性状紧密关联的基因,并开发相应的分子标记。其中基因挖掘包含群体QTL,GWAS,遗传图谱,BSA,BSR等方法,再结合育种需求,通过KASP标记去验证分子标记,最终实现分子标记的开发,如构建全基因组SNP标记,开发液相芯片等。

图5 基因挖掘 - 分子标记开发过程图

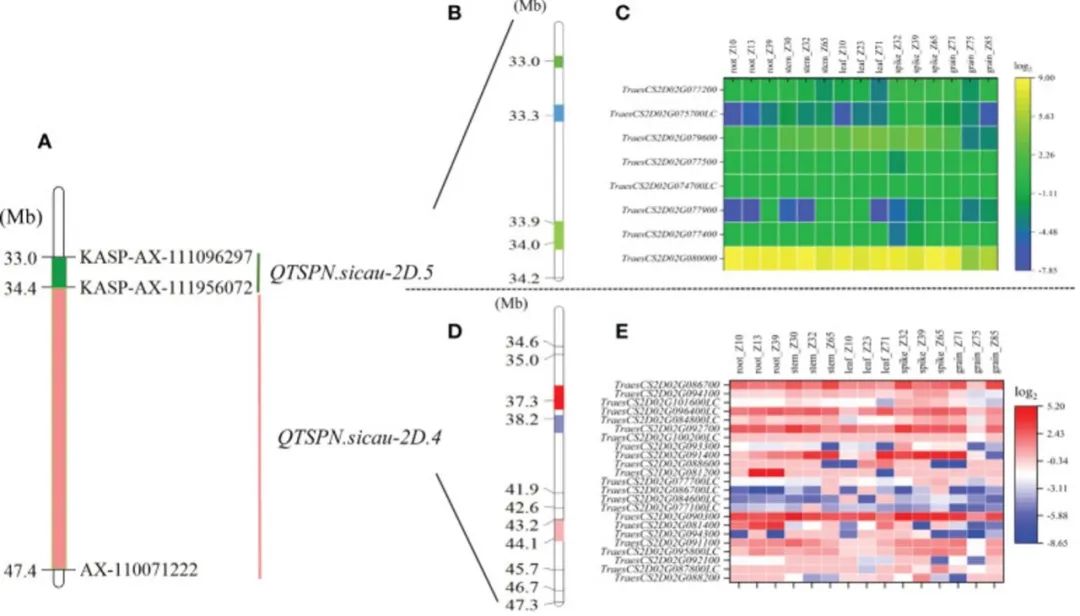

例如:通过构建小麦高密度遗传图谱,结合KASP技术,鉴定出了具有潜在应用价值的小麦育种位点和分子标记,为进一步进行两个小麦小穗数相关位点的精细定位和克隆奠定了基础[4]。

图6 小麦QTL位点与KASP结合开发标记[4]

图7 液相芯片开发的技术路线图

三、分子标记辅助选择 - 育种端

分子标记辅助选择是现代育种中广泛应用的一种技术。它将传统的表型选择与分子标记选择相结合,实现了对目标性状的精准选择。在育种过程中,通过对亲本和后代进行分子标记检测,我们可以快速筛选出具有目标基因型的个体,从而提高选择效率和准确性。

分子标记辅助选择(Marker-assisted Selection, MAS)和全基因组选择(Genomic Selection, GS)已成为推动育种效率提升的关键技术。

1、MAS育种:精准定位,高效筛选

MAS育种是一种利用与目标性状紧密连锁的分子标记进行间接选择的育种方法。它通过在DNA水平上筛选目标基因,避免了传统育种中因环境因素导致的表型选择误差。

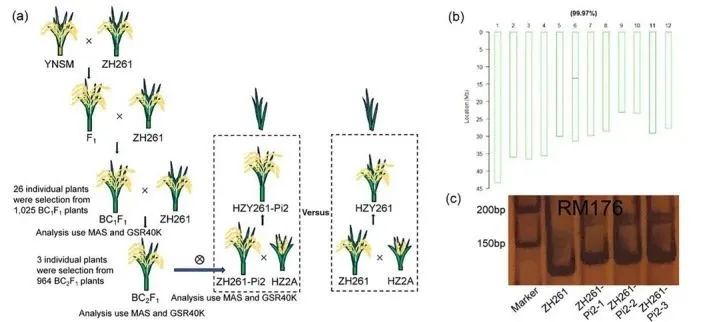

例如,通过整合 MAS 和 GSR40K 检测,快速提高水稻抗稻瘟病能力、产量和品质。此外,MAS还可用于多基因性状的聚合育种,通过标记辅助选择,将多个优良性状基因聚合到同一植株中[5]。

图8 融合MAS和GSR40K检测的新型抗稻瘟病超级稻的选育[5]

2、GS育种:全基因组覆盖,预测未来

GS育种则是一种基于全基因组信息的预测技术,通过高密度分子标记覆盖整个基因组,预测个体的育种值(Genomic Estimated Breeding Value, GEBV),从而实现早期选择。与MAS不同,GS不仅关注少数主效基因,还能捕获全基因组的微效基因,尤其适用于复杂性状的育种。

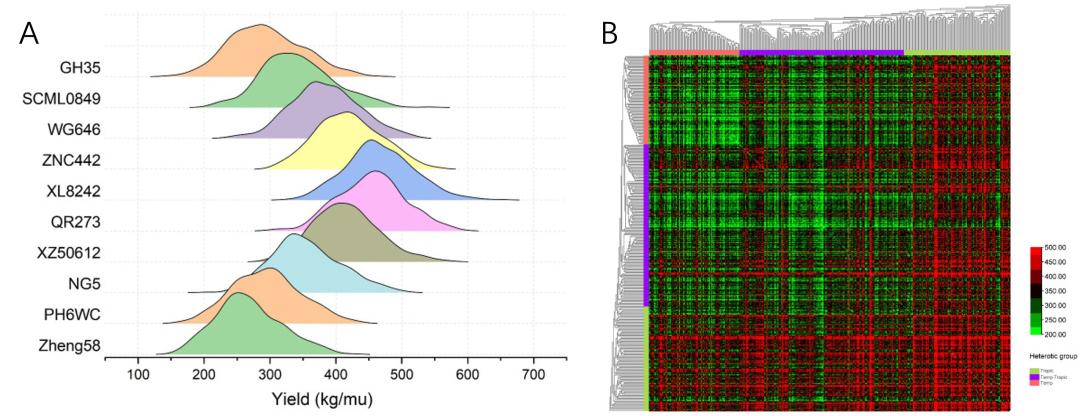

例如,在玉米育种中,利用360份代表性自交系随机构建了2077个杂交组合并对产量相关性状进行了精准鉴定,利用自主研发的HEBLP|A算法对360份自交系产生的64620个组合的产量性状进行了预测,构建了中国西南玉米区新的杂优模式(Reid+×Suwan+)[6]。

图9 利用GS对玉米杂交组合进行产量预测[6]

四、基因组 - 种子检测端

在种子检测方面,基因组学技术也发挥着重要作用。通过对种子进行基因组分析,可以在早期阶段快速准确地鉴定出种子的遗传特性,包括纯度、品种真实性、抗病性等。这有助于种企提高种子质量,保障农民的利益,同时也为种业市场监管提供了有力的技术支持。

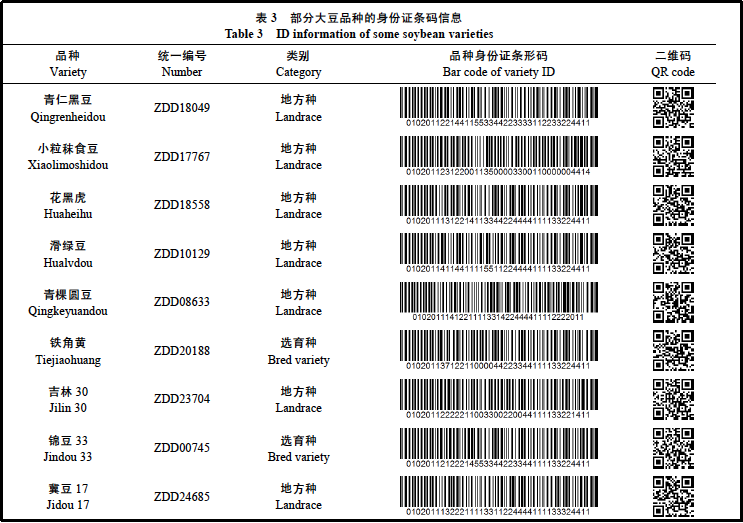

例如,DNA指纹图谱对于品种特异性和真实性鉴别、种子纯度鉴定具有重要意义。多种分子标记都可被用于DNA图谱构建,其中SNPs标记由于在基因组上分布广、稳定和遗传力高等特点,被广泛用于构建DNA指纹图谱。

图10 大豆DNA指纹图谱[7]

五、结语

建设农业强国,利器在科技。中央一号文件提出“以科技创新引领先进生产要素集聚,因地制宜发展农业新质生产力。”因地制宜发展农业新质生产力,要充分应用以人工智能、数字技术、现代生物技术为代表的新一轮科技革命成果,全方位提升农业全要素生产率。从精准定位优良性状基因,到高效培育卓越品种,基因组学研究一直提供理论基础,助力育种实施。

参考文献:

1.Wang, Zijian et al. “Near-complete assembly and comprehensive annotation of the wheat Chinese Spring genome.” Molecular plant, S1674-2052(25)00068-1. 13 Feb. 2025, doi:10.1016/j.molp.2025.02.002

2.Jiao, C., Xie, X., Hao, C. et al. Pan-genome bridges wheat structural variations with habitat and breeding. Nature 637, 384–393 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08277-0

3.Li C, Guan H, Jing X. et al. Genomic insights into historical improvement of heterotic groups during modern hybrid maize breeding. Nat Plants. 2022 Jul;8(7):750-763

4.Yi, Xiaoyu et al. “Identification and validation of two major QTLs for spikelet number per spike in wheat (Triticum aestivum L.).” Frontiers in plant science vol. 14 1144486. 10 May. 2023, doi:10.3389/fpls.2023.1144486

5.Guo, Naihui et al. “Developing super rice varieties resistant to rice blast with enhanced yield and improved quality.” Plant biotechnology journal vol. 23,1 (2025): 232-234. doi:10.1111/pbi.14492

6.Xiang, Yong et al. “Genomic prediction of yield-related traits and genome-based establishment of heterotic pattern in maize hybrid breeding of Southwest China.” Frontiers in plant science vol. 15 1441555. 9 Sep. 2024, doi:10.3389/fpls.2024.1441555

7.中艳, 李慧慧, 李骏等.应用SNP精准鉴定大豆种质及构建可扫描身份证.作物学报. 2018;44(03):315-323.

上一篇:给分子育种带上精准“导航”

下一篇:农业育种数据的保护与利用策略